박목월의 시 '가정'에는 이런 구절이 있다.

어머니가 계시는 집안에는/빛나는 유리창과/ 차옥 차옥 챙겨진 내의/ 새하얀 베갯잇에/ 네잎 클로우버

몇 해 전 고1 국어 모의고사 지문에 실렸던 이 시를 내가 가르치고 있는 아이들 앞에서 큰 소리로 읽다가 말고 멈칫했다. 내 마음속에 적어도 세 개 이상의 의문이 떠올랐기 때문이다.

1. 유리창을 닦고 내의를 챙기고 베갯잇을 하얗게 세탁하는 일이 당연히 '어머니의 일'이라고 아이들이 오해하게 되면 어쩌지?

2. '어머니가 계시는 집안'만이 안락하고 포근한 가정의 모습이라고 아이들이 생각하게 되면 어쩌지?

3. 몸이 불편해서 살림을 잘 할 수 없는 장애인 어머니를 둔 아이가 이 시를 읽고 상처를 받거나 혹, 그 어머니가 자신의 처지를 비관하게 되면 어쩌지?

사실 우리 교과서에 실린 다수의 문학 작품이 전통적인 어머니와 아버지 역할을 고정해놓고 그 안에서 신체적으로 또 정신적으로 건강하게 자라나는 아이가 있는 풍경을, 바람직한 가정이자 가족의 모습으로 이야기한다.

장애인 부모 아래서 행복한 아이들의 모습, 조손 가정에서 그늘 없이 자라는 아이들의 모습, 난민 아이를 입양한 동성 커플이 사랑으로 가족을 꾸려가는 모습 등이 교과서에 실린 것을 나는 한 번도 본 적이 없다.

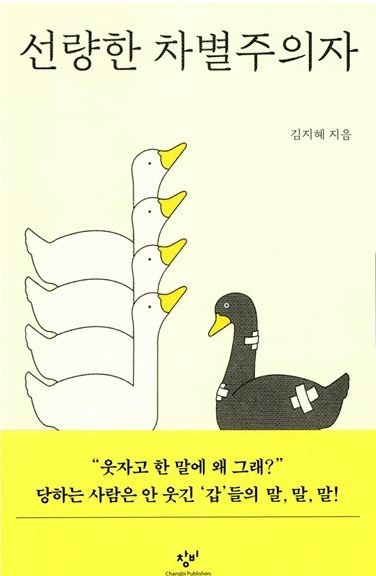

우리 아이들이 학교 교육을 통해 그동안 배워온 고정관념을 공고히 하고 어른이 되어 이 사회의 당당한 일원, 김지혜의 책 제목과 같이 <선량한 차별주의자>가 되는 게 아닌가 싶어 걱정스러운 마음이 들었다.

물론 아이들에게 아름다운 문학 작품을 접할 기회를 박탈할 순 없다. 문학은 문학대로, 그 안에서의 가치를 깨닫고 심미적 체험을 할 수 있게 돕는 것이 마땅하다. 위에 예로 들었던 시도, 어머니가 계시므로 포근하고 아늑한 가정의 풍경을 섬세하고 간결한 시어로 적어낸 결이 고운 아름다운 작품이다.

내가 말하고자 하는 것은, 시든 소설이든 영화 대사든 노래 가사이든 혹은 일상생활에서 평범한 사람들이 주고받는 흔한 농담이든, 우리 주변 곳곳에 숨어있는 '차별의 언어'에 대해 우리 아이들이 스스로 비판적 사고를 통해 진지하게 고민할 수 있도록 어른들이 충분히 가르치고 있느냐의 문제이다.

큰사진보기

|

| ▲ 책 표지 김지혜의 책 "선량한 차별주의자"는 우리 주변 평범하고 선량하기 그지 없는 사람도 어느 순간 자신도 모르는 새 혐오표현을 일삼는 차별주의자가 될 수 있음을 꼬집는다. |

| ⓒ 조하나 | 관련사진보기 |

김지혜의 책 <선량한 차별주의자>는 우리 사회의 선량한 누구나 자신도 모르는 사이 차별주의자가 될 수 있음을 꼬집고 있다. 저자는 책의 서문에 우물쭈물 이러지도 못하고 저러지도 못하는 우유부단한 사람을 가리키는 신조어인 '결정장애'라는 말을 재미있다고 생각하여, 별 뜻 없이 토론회 중 그 말을 썼던 것이 이 책을 내놓게 된 동기라고 밝히고 있다.

토론회가 끝나고 누군가 조용히 저자를 향해 "왜 결정 장애라는 말이 썼어요?"라고 묻는데, 그 순간 자신이 그토록 지양하던 '혐오표현'을 수많은 사람 앞에서 농담조로 꺼내 놓았던 자신이 수치스러웠다는 것이다.

그러나 저자는 한 편 억울했다고도 한다. 사회 복지학을 공부하고 장애인의 권리와 법에 관한 수업을 들으며 수어 동아리에서 활동했던 그녀는 스스로에게 되물을 수밖에 없었다. "내가 정말 차별주의자라고?"

사실 저자는 '결정장애'라는 말이 '혐오표현'이라는데는 동의하면서도 도대체 어떤 점에서 그러한지는 정확히 알지 못했다. 그래서 장애인 인권 운동을 하는 친구에게 전화를 걸어 물어보았다. 친구는 무언가에 '장애'라는 말을 덧붙이는 것은 부족함이나 열등함을 의미한다고 했다. 우리가 일상생활에서 '장애'라는 말을 농담삼아 별뜻없이 혹은 남을 비하하기 위한 의도를 담아 함부로 사용되는 것이 문제라고 지적하면서.

저자는 그 일을 계기로 자신처럼 선량한 이들에 의해 저질러지는, 일상에 숨어 있는 '차별'에 관한 예를 수집하기 시작했다. 고백하자면, 나도 사실 그 비슷한 경험을 했던 적이 있다.

몇 년 전, 학원 강사로 일하던 나는 학원 측에서 수업 과정에 관한 안내문을 아이들 편에 가정으로 전달해 달라는 요구를 받았다. 별 뜻 없이, 봉투 앞에 'OOO 어머니께'라고 적어서 아이들에게 나누어 주었다. 일이 뭔가 잘못되었음을 깨달은 것은, 봉투를 다 전달하고 난 뒤 평소처럼 수업을 이어가던 도중이었다.

그 아이의 가정 형편을 나는 분명히 알고 있었다. 어머니가 집을 나가고, 아버지마저 돌아가신 뒤 할머니와 단 둘이 살고 있는 아이와 수업 도중 눈이 딱 마주쳤는데, 그때야 비로소 '아차' 싶었다. 나는 안내문에 오타가 있다는 핑계를 대서 부랴부랴 아이들에게 나누어 주었던 모든 봉투를 수거했다. 나는 왜 그렇게 생각이 짧았을까?

저자는 그 이유를 아주 간단하게 설명하고 있다. 차별을 하는 쪽은 차별을 당하는 쪽의 심정을 쉽게 헤아릴 수가 없다는 것이다. 그렇다. 나는 '어머니께'라고 적힌 봉투를 들고 '할머니께' 내밀어야 하는, 아이가 받을 상처를 헤아리지 못했다. 그것은 순전히 내가 당하는 쪽이 아니었기 때문이다.

차별을 당하는 사람은 있는데 차별을 한다는 사람은 잘 뵈지 않는다. 차별은 차별로 인해 불이익을 입는 사람들의 이야기다. 차별 덕분에 이익을 보는 사람들이 나서서 차별을 이야기하는 경우는 별로 없다. 차별은 분명 양쪽의 불균형에서 일어나는 일이며 모두에게 부정의함에도 희한하게 차별을 당하는 사람들만의 일처럼 이야기된다. - 선량한 차별주의자 7p

나는 그동안 '배려'가 부족할 때, 절로 따라오는 결과가 '차별'이라고 생각했다. 여성, 성 소수자, 장애인, 비정규직, 난민 등등 사회적 약자들을 둘러싼 차별은, 사회의 구성원인 '우리'가 '그들'의 입장을 헤아리고 배려하면서 먼저 손 내밀어 보듬다 보면 언젠가 해결될 수 있는 문제라고 믿었다.

그러나 나는 이 책을 통해 '차별하면 안 된다'가 '배려해야 한다'와 같은 의미가 아니라는 것을 깨닫고 깜짝 놀랐다. 사전적 의미로, 배려심은 남을 도와주고 보살펴 주는 마음이다.

즉, 배려한다는 것은 배려의 대상이 배려의 주체인 나보다 나약하다는 데서 더 나아가, 배려의 주체가 당연히 배려의 대상보다는 우월한 입장에 놓여 있다는 전제가 깔려있다. 결국, 차별은 배려의 부족이 아니라 무지에서 오는 것이었다. <선량한 차별주의자>를 읽는 내내 나는 나의 무지가 부끄러웠다.

불평등한 사회가 고단한 이유는 구조적 문제를 개인의 노력으로 해결하도록 부당하게 종용하기 때문이다. 불평등이라는 사회적 부정의에 대한 책임을, 차별을 당하는 개인에게 지우는 것이다. 그래서 삶이 불안하다. 아프거나 실패하거나 어떤 이유로건 소수자의 위치에 놓이지 않도록 끊임없이 조심해야 하는 것이다. - 선량한 차별주의자 187p

차별은 배려만으로 해결되는 것이 아니다. 법과 제도를 고치고, 차별하는 자에게 불이익을 주는 등의 처벌이 필요하다. 즉 '배려'라는 감성적 차원이 아닌 냉정할 만큼 이성적이고 객관적인 시각에서 불평등한 모든 것을 바꾸어 나가겠다는 의지가 시작점이 되어야 한다.

우리는 누구나 자신도 모르는 사이 '선량한 차별주의자'가 될 수 있음을 인정하고, 나의 사소한 농담이 누군가에게는 '혐오표현'이 될 수 있음을 잊지 말아야 한다. 아이들이 어른들의 잘못을 지적하는 말 중 제일 흔한 것은 "차별하지 마세요"다.