처음에는 물어보지 않는데도 지인들에게 독서를 추천하고는 했었다. 책에 관심 없는 사람에게는 나의 추천 도서야 말로 다단계 상품과 별 다를 바 없겠다는 생각이 들고부터는 책 이야기를 하지 않는다.

그리고 책을 누구나 다 꼭 읽어야 한다고 생각하지 않기 때문이기도 하다. 물론 그럼에도 누군가 취미를 추천하라면 1초 망설임 없이 독서와 독서 토론을 해보시지 않겠냐고 말할 것이다.

그렇다면 나는 왜 취미가 독서인가? 책을 왜 읽는가? 이 질문에 대하여 나 나름대로 철학스러운 준비된 답변을 갖고 있어야 할 것 같다는 생각을 어느 날 했다. 평소에 책을 읽어서 좋은 점을 생각해보건대 그러다가 '견제와 균형'이란 그런대로 적절할 표현을 생각해냈다.

문제는 시간이기 때문이다. 누구나 생각이란 걸 하지만 바쁜 현대사회에서 '진짜 생각'이란 걸 할 시간이 있을까? 철학적 사유나 사고를 깊게 하기 어려운 현대인의 일상은 물질적 삶을 공고히 하는 데에 유리하다고 생각한다. 경향성을 갖고 있다고나 할까. 그러니까 물질적 삶은 힘이 세다.

반대로 사유와 사고하는 태도는 반경향성(?)이라서 힘이 약하다. 그래서 애써야 한다고 생각했다. 먹고살기만 해도 저절로 유지되는 물질적 태도에 대한 견제 도구로서 책만 한 것이 없다고 생각했다.

그래서 물질적 삶과 정신적 삶의 조화로운 균형이야말로 내가 책을 읽는 이유이다. 내가 생각해도 멋진 생각 같다. 하지만 요즘은 저렇게 거창한 이유를 말하지는 않는다. 그냥 책이란 게 지적 유희에 불과할 수도 있다고도 생각한다. 그래도 될 거 같다.

요즘 새로운 재미에 빠졌다. 바로 아침 "침대 독서"다. 눈뜨면 제일 먼저 손을 뻗어 잡는 책은 <하루 10분 인문학>이다. 제목에서부터 짬짬이 독서로는 제격이라 끌렸고 철학자 위주의 목차는 더 맘에 들어서 위시리스트에 적어만 놓고 있었던 책이었다.

'그래, 아침은 철학이지.'

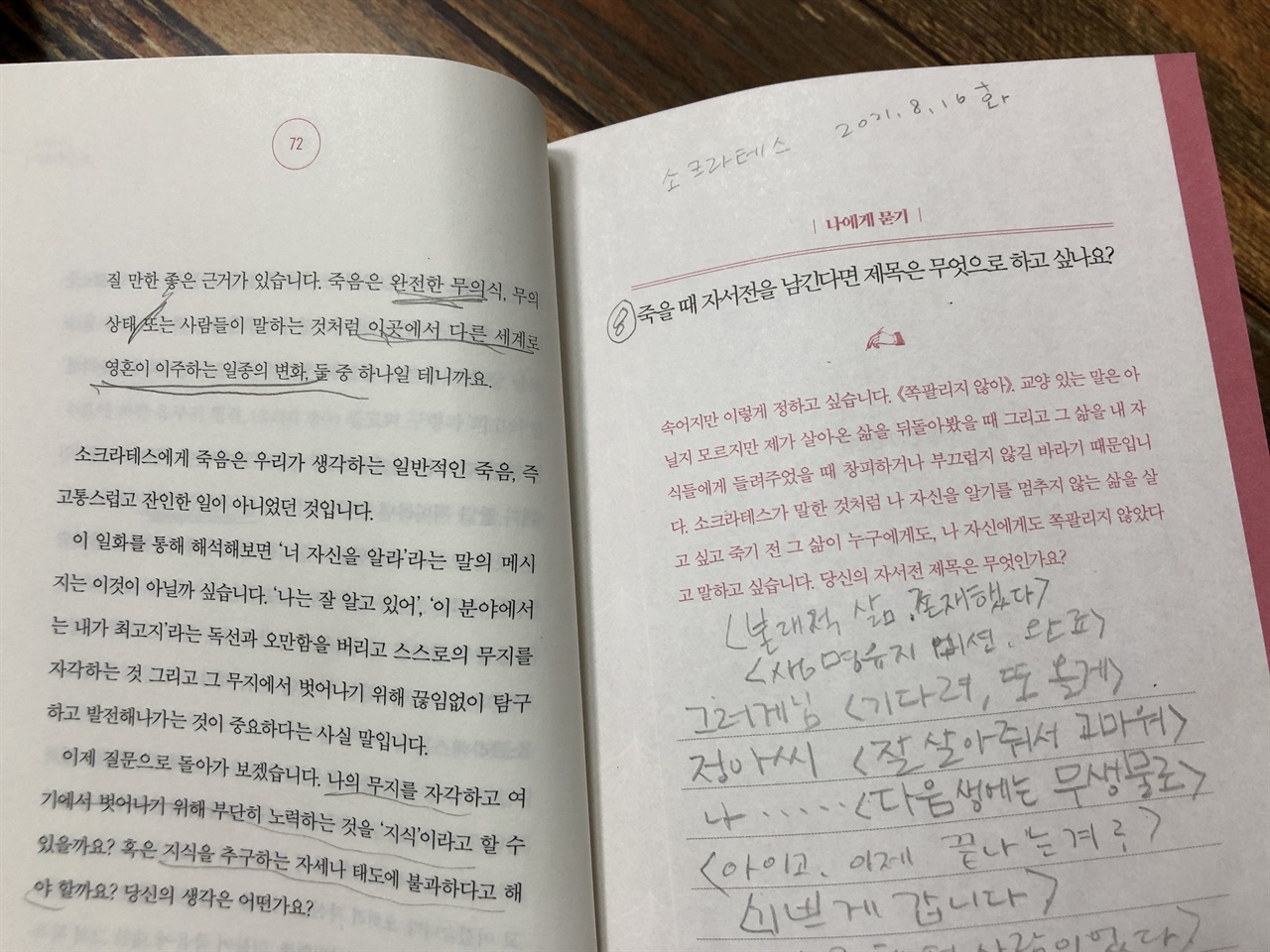

읽다 보니 책 살 때는 몰랐는데 한 꼭지마다 끝에 '나에게 묻기'라는 페이지가 있던 것이었다. 그 주제에 맞게 질문이 있고 작가의 짧은 대답이 쓰여 있고 그 아래로는 나의 대답을 쓸 수 있도록 반 페이지 분량 정도의 빈 줄이 있는 것이었다.

예전 같으면 본문에 충실하고 질문은 그런가 보다 하고 읽고만 넘어갔거나 단답형으로 대꾸해보고 말았을 텐데 지금은 이상하게 쓰고 싶어졌다. 왜인지 잘 쓰고 싶어졌다.

그리고 작가의 의도를 알겠다. 몇 년도 어느 나라 어떤 철학자가 남긴 내용을 상식으로 교양으로 아는 것은 어쩌면 아무것도 아닐 수 있다. 과거 철학자의 사상을 읽는 것에서 만족하지 말고 누구나 철학을 하라는 것 아닐까. 깊은 생각을 하면 내가 하는 그것도 철학 아닐까.

그 철학자의 사유의 높이까지 나의 생각의 높이를 올려보라는 것. 그 높이에서 생각해 본 다음에 행동하라는, 실천 철학을 하라고 이 책을 만났나 보다. 사유와 행위, 그 사이에 쓰기를 해보라고 이 책을 만난 거 같은 생각을 했다.

큰사진보기

|

| ▲ [하루 10분 인문학] 질문 나 자신에 대한 질문을 내 나이 쉰에 해보는 것은 꽤 의미가 있다. |

| ⓒ 황승희 | 관련사진보기 |

한 꼭지의 내용을 읽고 질문의 답을 생각해본다. 그다음 날 아침에는 어제의 생각을 이어보다가 글로 써본다. 다음날 내가 쓴 글을 다시 읽다 보면 하루 새 그 생각이 자라고 더 정리가 된 걸 느끼기 때문에 고칠 수밖에 없다. 어떤 대답은 여러 날 동안 고쳐 쓰고서야 비로소 다음 꼭지로 넘어갈 수 있었다.

답이 쉽게 완성되지 않는 이유는 처음 나의 생각이 내일도 맞을까 하고 의심해서이다. 진짜는 무엇일까. 이건 표면이고 본질은 뭔가 있는 거 같아서이다. 그런 생각만으로 내가 진짜 철학자가 된 듯한 기분이다.

'여기에는 끝에 어떤 질문이 있을까.'

그다음에 또 나타나는 현상이 있다. 내가 어느새 질문을 생각하며 읽게 되더라는 것이다. 나라면 독자에게 이 주제에 어떤 질문을 해볼까. 질문을 반기다니. 지금까지의 독서에서는 없던 새로운 경험이다.

우리는 질문해보는 연습을 한 적이 없다. 국민학교 중고등학교 12년 동안 정답 찾는 훈련을 했다는 것은 누구나 안다. 물론 빠른 정답 찾기의 능력이 '한강의 기적'을 이루었다고도 하지만 이제는 더 이상 그것만으로는 안 통할 것이라는 것도 다 알 것이다.

특히 나 자신에 대한 질문을 내 나이 쉰에 해보는 것은 꽤 의미가 있다. 전체 50가지 질문이고 반 정도 읽은 중이서 인상 깊었던 질문들은 다음과 같다.

우리는 행복해지기 위해 사는 것일까?

내가 절대로 할 수 없다고 생각하는 것은 무엇인가요?

나를 한 가지 색으로 정의한다면 어떤 색인가요?

나는 주변 사람들의 인생에 어떤 영향을 주고 싶나요?

내가 아침에 눈을 뜨게 하는 것은 무엇인가요?

죽을 때 자서전을 남긴다면 제목은 무엇으로 하고 싶나요?

나 자신에 대하여 질문하는 것 자체로 내 인생을 주도적으로 살고 있다는 생각을 해보았다. 특히, 마지막 질문에 대하여서는 친구들에게도 질문을 보내보았다. 한참 후 친구들의 진지한 답장이 왔고 서로 의미 있는 이야기를 했으며 친구들의 답장도 내 답글과 같이 적어놓았다.

이 글을 읽는 분도 한번 생각해보고 답을 써보면 좋겠다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그와 브런치에도 실립니다.