큰사진보기

|

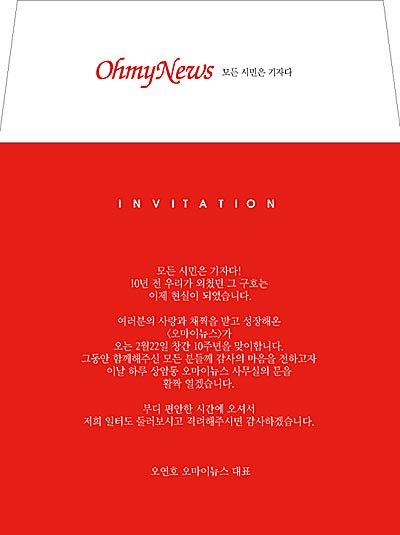

| ▲ "모든 시민은 기자다! 10년 전 우리가 외쳤던 그 구호는 이제 현실이 되었습니다." 당당하게 외치는 모습이 부럽고 고맙습니다. |

| ⓒ 오마이뉴스 | 관련사진보기 |

설 연휴를 끝내고 출근한 화요일(16일) 아침, 우편물과 신문 들이 사무실에 잔뜩 쌓여 있었습니다. 하나하나 들추다 보니 <오마이뉴스>에서 보낸 작은 우편물이 눈에 띄었습니다. 겉봉을 뜯어보니 초청장이었습니다.

"모든 시민은 기자다! 10년 전 우리가 외쳤던 그 구호는 이제 현실이 되었습니다." 이렇게 시작한 글은 '창간 10년이 되는 2월 22일에 <오마이뉴스> 사무실을 개방할 테니 일터도 둘러보고 격려도 해 달라'는 내용을 담고 있었습니다. 이 글을 읽으면서 제 마음은 10년 전으로 거슬러 올라갔습니다.

<뉴스앤조이>도 지금부터 10년 전인 2000년 8월 8일에 사이트를 열었습니다. 눈치 빠른 독자들은 알아챘겠지만, <오마이뉴스>가 2월 22일 창간한 것을 베껴서 <뉴스앤조이>는 8월 8일에 문을 열었습니다. 날짜만 베낀 것이 아닙니다.

현실에 구토할 수밖에 없던 기독교신문 시절저는 1999년까지 기독교 신문사에서 취재기자로 일했습니다. 기독교 언론사의 상황은 한국교회 현실의 복사판입니다. 신문 숫자가 모르긴 몰라도 100개가 넘을 겁니다. 신문사 문 닫고 문 여는 속도와 신도시에서 교회 망하고 개척하는 속도가 비슷할지 모릅니다.

홍수 때 제일 많으면서도 가장 부족한 것이 무엇입니까. 넘쳐 나는 것이 '물'이요, 가장 절실한 것이 '마실 물'입니다. 언론 홍수 시대에는 신문들이 넘쳐 나지만 정작 읽을 신문은 찾아보기 어렵습니다. 왜 그럴까요.

100개가 넘는 교단 중에 웬만한 규모가 되는 곳은 저마다 신문을 만듭니다. 모두 총회장이 발행인입니다. 국가로 따지면 대통령이 발행인인 셈이니 언론이라기보다는 홍보지에 불과할 수밖에 없습니다. 개인이 신문을 만들기도 합니다. 이런 신문의 숫자 역시 헤아리기 어렵습니다. 개신교인 숫자가 1000만 명도 안 되는 데다가, 대부분 일반 신자들은 교계 신문을 보지 않습니다. 주로 목사들이 보지요. 이처럼 시장은 매우 작은데 신문은 넘쳐 납니다.

정상적인 운영이 가능한지 궁금할 것입니다. 운영은 됩니다. 그러나 정상적이지는 않습니다. 교단에서 만든 신문들은 기본 구독 및 광고 시장이 있으니까 돈은 큰 문제가 아닙니다. 문제는 '교권'입니다. 교권 때문에 신문이 견제와 감시 역할을 수행할 수 없습니다. 개인이 만드는 신문의 문제는 '금권'입니다. 이들에게는 기본 시장이 없습니다. 대신 돈 많고 자랑거리 넘치는 대형 교회, 정통 교단에 끼고 싶어 하는 이단․사이비 집단, 뭔가 뒤가 구린 목사들. 전부 그런 것은 아니지만 많은 개인 신문사들이 이런 곳에 기생해서 살아갑니다.

6년 정도 기독교 신문사에서 일하다 보니 이런 현실에 구토하지 않을 도리가 없었습니다. 30대 젊음을 이런 곳에서 허비할 수는 없다고 생각했습니다. 많은 시간 선배 기자들과 고민했습니다. 그러나 뾰족수는 찾지 못했습니다. 2000년 새해가 열렸지만 고민은 풀리지 않았습니다.

그렇게 끙끙대던 중 문득 '인터넷에 가능성이 있지 않을까' 하는 생각을 했습니다. 중세 시대 종교개혁이 가능했던 여러 요인 중 결정적인 것을 들자면, 성경 번역과 인쇄술의 발전입니다. 그때까지는 라틴어로 된 성경을 가톨릭 사제들만 읽고 해석했습니다. 일반 신자들은 그저 듣기만 하고 가르치는 대로 믿고 따라야 했습니다. 그러나 독일어로 성경을 번역하고 그것을 대량으로 인쇄해, 일반 신자들도 스스로 성경을 읽고 해석하게 되었습니다. 귀로 듣기만 했던 사실과 내 눈으로 직접 읽은 진실 사이에 엄청난 차이가 있다는 걸 깨달았습니다. 그 깨달음이 종교개혁으로 이어졌습니다.

'제2의 종교개혁' 꿈꾸다 <오마이뉴스>를 만났습니다'제2의 종교개혁이 일어나야 할 때'라고 10년 전에도 많은 사람들이 개탄했습니다. 저는 인터넷이야말로 중세 구텐베르크의 인쇄기처럼 교회 개혁의 도구가 될 수 있을 거라고 생각했습니다. 성역(聖域)으로 은폐된 거대 종교 권력 집단의 허상을 폭로할 수 있는 수단이라고 믿었습니다.

하지만 아주 추상적이고 공상적인 생각에서 한 치도 벗어나지 못했습니다. 왜냐하면 저는 컴맹, 넷맹이었기 때문입니다. 그 수준이 어느 정도였는지 지금 생각해도 아찔합니다. 99년 다니던 대학원에서 교수가 과제물을 '메일'로 보내라고 했습니다. 집 주소를 받아 적으려 기다리고 있던 저에게 교수는 알파벳 몇 개에 골뱅이 어쩌고저쩌고 주절대는 것입니다. 메일이라는 단어가 편지를 영어로 번역한 것이 아니라 인터넷 메일이라는 걸 그때 처음 알았습니다. 이런 수준으로 어떻게 인터넷 언론을 만들 수 있겠습니까? 인터넷 언론이 남들에게는 상상일지 몰라도, 저에게는 공상이나 망상이었습니다.

그렇게 허상의 망망대해를 떠다니다가 2월 22일 만난 것이 <오마이뉴스>였습니다. 그날의 감격, 설렘은 지금도 잊을 수가 없습니다. 바람만 잡는 일이 아니었습니다. "이게 공상만은 아니구나. 현실 세계에서도 가능한 일이구나" 하는 흥분이 솟구쳤습니다. 그날부터 <오마이뉴스>를 해부하면서 그 내용을 공책에 옮겼습니다. 며칠 동안 눈알이 빠질 듯이 클릭질을 해 대니 구조가 대충 파악됐습니다.

그걸 기초로 저만의 사이트를 구상했습니다. 망치질 한 번 해 본 적 없는 사람이 집 설계도를 그린 셈입니다. 말이 되는지 안 되는지도 모른 채 공책 하나 들고 여기저기 입소문을 내기 시작했습니다. 제 집을 지어줄 건축업자를 찾아 나선 것입니다. 컴퓨터 프로그래머를 만나서 공책을 보여주니 "만들 수 있다"고 했습니다. 그 길로 회사에 사표를 냈습니다. 프로그램을 만드는 동안 이 일을 함께 할 사람들을 찾았습니다. 당시 <국민일보> <CBS> <빛과소금> <기독신문>에서 일하던 선배들이 필명으로 글을 써 주겠다고 했습니다. 그렇게 해서 8월 8일 <뉴스앤조이>가 태어났습니다.

이 정도면 <오마이뉴스>의 생일만 베낀 것이 아니라 뼈대까지 아예 복제를 한 것입니다.

큰사진보기

|

| ▲ 2010년 2월 17일 현재 뉴스앤조이 첫화면(http://www.newsnjoy.co.kr) |

| ⓒ 뉴스앤조이 | 관련사진보기 |

"<뉴스앤조이>는 기독교계 <오마이뉴스>"<한겨레>를 비롯해 많은 언론들이 <뉴스앤조이>를 소개할 때마다 "기독교계의 <오마이뉴스>"라고 표현합니다. 오연호 대표의 나이가 저보다 세 살 많고, <오마이뉴스>가 <뉴스앤조이>보다 6개월 빨리 태어났으니, 저는 늘 '형님네'라고 생각하며 지내 왔습니다.

두 사람은 창간 초기에 자녀들에게 겪은 심한 왕따 경험을 공유하고 있습니다. 지금이야 익숙해졌지만, "명색이 언론인데, 이름이 그게 뭐니?" 하는 소리를 들은 횟수도 제법 비슷할 것 같습니다. 오연호 대표는 이름을 무엇으로 정할까 씨름하다가 개그맨 김국진씨의 당시 유행어 "오, 마이 갓!"에서 영감을 얻었다고 합니다. 저는 지하철역 광고판에 붙은 KT 통신사의 '바이엔조이'를 보고 힌트를 얻었습니다. 그러고 보니 창간할 때 4명이 시작한 것도 똑같습니다. 무엇보다 '가치 중립'이라는 허한 외피를 벗어 던지고, 정직하게 '가치 지향'을 선언하고 10년 동안 흔들림 없이 그 길을 걸어왔다는 점에서, 언론들의 이런 표현이 생뚱한 것은 아니라고 생각합니다.

다들 "6개월에서 길어야 1년"이라던 <뉴스앤조이>의 생명이 10년을 이어 왔습니다. <뉴스앤조이>를 만들고 1년 뒤에 만난 사랑의교회 옥한흠 목사가 "너희 아직 살아 있는 거 보니 한국교회에 희망이 있구나" 했습니다. 사랑의교회가 <뉴스앤조이> 때문에 난타당하는 요즘에도 여전히 그런 생각을 하고 있을지 의문입니다만, 아무튼 10년을 기적처럼 견디어 왔습니다. '금권과 교권에 얽매이지 않는 대안 언론'을 만들겠다는 각오로 지금까지 크게 흔들림 없이 살아왔지만, 그 고통은 이루 말할 수 없었고, 아픔은 지금도 여전히 깊은 상처로 남아 있습니다. 험하고, 고단하고, 외롭게 이 길을 걸어왔을 <오마이뉴스>의 10년을 누구 못지않게 기뻐하고 축하할 자격이 제게도 있다고 믿습니다.

"모든 시민은 기자다! 10년 전 우리가 외쳤던 그 구호는 이제 현실이 되었습니다." 이렇게 당당하게 외치는 모습이 부럽고 고맙습니다. <뉴스앤조이>도 언제쯤 "그토록 꿈꾸던 교회 개혁, 이제 현실이 되었습니다" 하고 외칠 수 있을까요. 그런 날이 올지 안 올지 잘 모르겠지만, 바람만바람만 따라가면서 그 당당함만은 앞으로도 잘 베끼겠습니다. 주변에서 "10주년 행사 안 하나?" 하고 묻습니다. 아직 구체적인 계획은 없습니다. <오마이뉴스> 하는 거 베끼려고 눈치 보고 있습니다.