큰사진보기

|

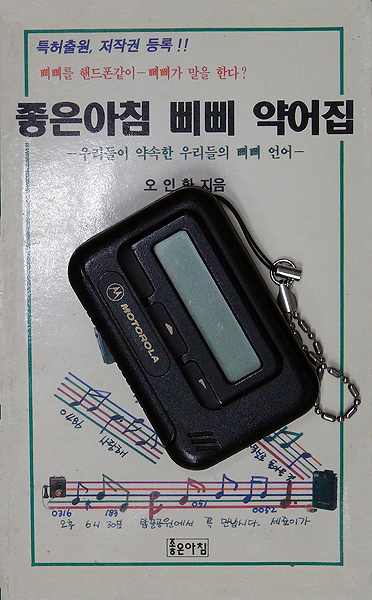

| ▲ 필자가 사용하다 고이(?) 간직하고 있는 삐삐 그리고 난수표처럼 정리돼 있는 삐삐 약어집. |

| ⓒ 임윤수 |

관련사진보기 |

손잡이를 잡고 열심히 돌리면 연결되는 교환에게 몇 번을 대달라고 해 통화하던 자석식(교환식) 전화기, 그때까지도 청색전화와 백색전화로 구분되던 다이얼전화, 장거리(시외)전화도 교환을 거치지 않고 직접 전화를 걸 수 있었던 DDD, 길거리에 늘어나기 시작한 공중전화, 동전만 사용할 수 있었던 공중전화가 카드도 사용할 수 있는 전화로.

허리춤에 차고 있거나 주머니에 넣고 있으면 진동이나 삐삐 거리는 소리로 연락이 왔음을 알려주던 삐삐, 받는 기능 없이 삐삐처럼 숫자가 찍히면 공중전화 부스 근처에서 걸 수만 있었던 시티폰, 누구나 하나씩, 시도 때도 없이 걸거나 받을 수 있는 만능통화 시대를 연 휴대폰(PCS), 현재진행형 스마트폰.

고등학생 때 하숙을 하던 집 전화번호가 100번이었습니다. 원래는 112번이었었는데, 112번이 경찰서 신고번호로 통일되면서 소재지 파출소에서 사용하던 100번과 바꿔 100번을 갖게 됐다고 했습니다. 청색전화 100번이라는 전화번호만을 듣고도 주변에서 부잣집이라고 했습니다.

삐삐 이전까지는 그냥 추억으로만 더듬겠습니다. 대학생이던 1980년 중반, 주머니에 넣고 있던 삐삐가 울렸습니다. 얼른 꺼내보니 아는 호출번호에 이어 '0486'이라고 찍혀 있습니다. 며칠 후 다시 신호가 와 확인해 보니 같은 호출번호 뒤에 '5115'라는 숫자가 찍혔습니다.

'0486', '5115', 삐삐를 사용해 보지 않은 세대라면 무슨 난수표냐고 물을 겁니다. 0486은 '사랑해'라는 말이고, '5115'는 '눈(비)이 오니 네 생각이 난다'는 말입니다. 그때는 최대 열다섯 수자로 통했습니다.

나를 알 수 있는 호출번호에 이어 하고 싶은 말들을 수자로 나타냈습니다. '7120'은 '강의실 앞에서 만나자', '7205'는 '오늘 미팅 있다', '서울 63빌딩 커피숍'은 '049', '제주도 서귀포극장 앞'은 '952'... 삐삐에 찍히는 숫자 열다섯 개만 잘 알고 있으면 하고 싶은 말을 다 할 수 있었던 시대가 삐삐시대였습니다.

공감하며 더듬어가게 되는 <사라져 가는 것들에 대하여>

큰사진보기

|

| ▲ <사라져 가는 것들에 대하여> / 지은이 송원석·정명효 / 펴낸곳 책들의 정원 / 2016년 9월 10일 / 값 13,000원 |

| ⓒ 책들의 정원 |

관련사진보기 |

<사라져 가는 것들에 대하여>(지은이 송원석·정명효, 펴낸곳 책들의 정원)는 1972년생인 두 저자가 지금껏 살아오는 동안 겪었고, 사용했고, 있었지만 지금은 거의 사라지거나 주변에서 쉬 볼 수 없게 된 것들에 대한 단상을 엮은 내용입니다.

문화가 갖는 관성은 100년이라고 합니다. 하지만 모든 게 빨라진 시대라서 그런지 저자들이 '사라져 가는 것들'로 더듬어 내는 것들은 짧은 시간 동안 머물다 어느 날 문득 사라진 것 같은 것도 없지 않습니다.

하지만 그렇게 사라져간 것들이라고 쉬 잊혀질 것들은 없습니다. 짧지만 진하게 두고두고 기억되는 첫사랑처럼 태어나서, 학생이 돼서, 사회생활을 시작하며 접한 문화, 환경, 사회적 여건들로 몸으로 스며들고 마음으로 파고들어 어느새 익숙해진 것들이 대부분이기 때문입니다.

솜털 송송한 청소년기 마음을 전하던 펜팔, 내 사연 같은 노랫말이 적혀있던 가요책, 게스트하우스 겸 놀이방으로 쓰이던 사랑방과 다락방, 읊고 또 읊어도 가슴에서 마르지 않던 시와 동요, 오후 다섯 시면 전국 모든 사람들을 꼼짝 못하게 세워두었던 국기하강식.

특별한 날을 기념해 찍던 기념사진, 영화표 한 장을 사기위해 길게 늘어서 있던 줄과 줄을 서느라 흘려보낸 시간, 친구들에게 우상이 될 수 있었던 빨간책, 무선호출기 삐삐와 지지직거리는 잡소리까지 담고 있어 더더욱 그리워지는 LP판.

두 저자가 더듬어 가는 어떤 곳은 거미줄 쳐진 모습으로 회상되고, 두 저자가 회상하는 어떤 풍경은 엄마의 젖무덤을 그립게 하는 향수입니다. 먹고 살기 위해, 좀 더 나은 내일을 위해 버티며 경쟁하듯 살아가는 시간들이었지만 그 시절은 그 시절대로 살아가는 모습이었고 현존하는 것들이었습니다.

"내리실 분, 안 계시면 오라이~!" 나는 그녀들이 내뱉는 말투를 곧잘 흉내 내는데, '오라이'가 'All right'의 잘못된 일본식 발음이라는 것을 그때는 몰랐다. - 122쪽.출퇴근 시간, 버스를 몰던 운전사가 S자를 그리듯 난폭운전 아닌 난폭운전을 하고나면 발하나 디딜 틈 없던 버스에 서너 명쯤은 너끈히 탈 수 있는 공간이 생겼습니다. 그랬습니다. 그때는 몇 사람을 더 태우기 위해 하던 난폭운전은 기술이었고 능력이었습니다. 차비도 받고 승하차도 도와주던 버스 안내양도 지금은 사라져간 그 시절 문화이자 흘러간 흔적입니다.

가장 무섭게 사라진 건 고향마을 아이들 소리 사라져 가는 것들이 한둘 아니지만 더듬으면 더듬을수록 점점 서글퍼지고 무서워지기까지 하는 건 고향마을에서 사라져 간 아이들 소리입니다. 베이비부머라는 시대적 특권(?)도 있었겠지만 필자가 어렸을 때만해도 동네에는 바깥마당에서 노는 아이들 소리가 끊이지 않았습니다.

큰사진보기

|

| ▲ 동네를 온통 시끄럽게 하던 아이들 노는 소리도 사라져 간 것 중 하나입니다. |

| ⓒ 임윤수 |

관련사진보기 |

아무 때나 골목 한 바퀴만 돌면 누구라도 만나 놀 수 있었습니다. 떼로 모여 숨바꼭질을 하고, 딱지치기나 다마치기(구슬치기)를 하고, 자치기나 비석치기를 하다보면 너무 시끄럽다고 야단맞기 일쑤였습니다.

하지만 지금은 천연기념물을 보는 것만큼이나 듣기도 보기도 어려워진 풍경이 되어 있으니, 가장 심각하게 사라져 가는 건 '인구감소'라는 말로 이어지는 아이들 소리가 아닌가 생각됩니다.

사라져 가는 것들을 더듬다보니 회색빛 콘크리트처럼 딱딱하기만 했던 가슴에서 먼지 풀풀 날리던 흙 마당 냄새가 아지랑이처럼 피어납니다. 사라져가는 것들은 아쉽고, 사라져 가는 것을 더듬는 시간은 또 다른 행복입니다.

덧붙이는 글 | <사라져 가는 것들에 대하여> / 지은이 송원석·정명효 / 펴낸곳 책들의 정원 / 2016년 9월 10일 / 값 13,000원