2000년 2월 22일, 21세기의 시작과 함께 <오마이뉴스>가 창간했다. 같은 해 나도 세상에 태어났다. 어렸을 적부터 기자를 꿈꿔온 나는 2022년 3월 1일, 오마이뉴스의 시민기자로 첫 기사를 내보냈다.

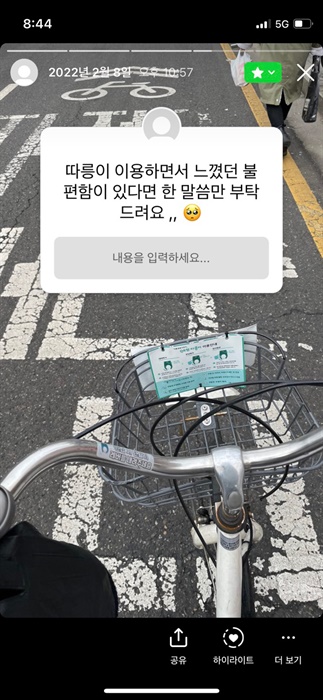

제목은 <이용자 330만인데... 자전거 우선도로를 아십니까>. 서울시 따릉이를 이용한 후 작성한 일명 '체헐리즘'(체험+저널리즘) 형식의 기사였다. 어쩌면 이는 '시민'기자로서 작성할 수 있는 가장 쉬운 형식의 기사였다고 생각한다. 전문가 인터뷰보다는 일상생활에서 접근하기 쉬운 자료들이 취재 대상이었다.

조금은 순조로웠던 시작과 한 개인이 느꼈던 불편함이 기사를 통해 사회 문제로 대두되는 상황을 보며 시민 저널리즘을 실감하고 그 이점을 한껏 누렸다. 그러나 이후 기사들이 탄생하기까지의 과정은 순조롭지 않았다.

모든 시민은 기자다?... 시민기자의 물음, "난 오마이뉴스에 소속된 사람인가"

▲ 현장 취재 중인 필자. ⓒ 최윤희

<오마이뉴스>의 슬로건은 "모든 시민은 기자다"다. 그러나 엄밀히 따지면 현실 속 모두가 기자가 될 수는 없다. 사실상 기자는 전문가다. 기사는 '훈련'이 필요하며 전문적 지식 없이는 글을 작성할 수 없고, 기사에 필요한 자료를 수집하는 취재 역시 전문가의 영역이기도 하다.

유의미한 문제를 포착해도 그것을 독자에게 어떻게 보여줄 것인지, 또 중요한 현장으로 달려 나가도 어떤 부분을 강조해야 할지가 난제였다. 열정만으로는 기사를 작성할 수 없었고, 나의 경우 <오마이뉴스>에서 일하는 이주연 기자의 강의를 들으며 도움을 받았다. 이 기자의 피드백이 축적되면서 '더 좋은 기사가 무엇일지'에 대한 고민도 깊어졌다. 이 고민은 '다른 시민기자들에게도 이런 시간(훈련)이 필요하지 않을까'로 이어졌다.

'고마운 플랫폼' 너머

그러나 훈련으로도 해결되지 않는 문제가 있다. '소속감'의 부재다. 아마 대다수 시민기자는 스스로가 <오마이뉴스>의 기자라고 체감하지 못 할 것이다. 나 역시 그랬고, 주변의 시민기자 경험이 있는 이들에게 (소속감에 대해) 물었을 때도 "<오마이뉴스>는 내가 소속된 공간이 아닌, 내 글을 게시해주는 고마운 플랫폼 정도"에 그쳤다. 다만, 시민기자 경험이 꽤 축적된 이의 경우 "내적 친밀감 정도는 생긴 것 같다"라고 답했다.

그래서 <오마이뉴스>의 시민기자는 조금 '외롭고' 간혹 '위축된다'. 지난해 신당역 스토킹 살인사건 추모 현장을 취재했을 때 다양한 언론사의 기자들을 만났다. 방송사 기자는 카메라 기자와 오디오맨이 동행했고, 홀로 있는 기자도 그 공간 속 위화감이 전혀 없어 보였다. 나 혼자만 겉도는 것 같았다. 나는 기자 같지 않았고 기자임을 증명할 수 있는 종이 쪼가리 한 장도 없었다. 실제 타 언론사 기자들이 나를 추모하러 온 시민으로 여기고 인터뷰를 요청하기도 했다.

▲ 지난 2022년 9월 20일 오전 서울 지하철 2호선 신당역 여성화장실 입구에 스토킹 살인사건으로 희생된 여성역무원을 추모하는 시민들의 발길이 이어지는 가운데, ‘여성이 행복한 서울, 여행(女幸) 화장실’ 안내판에 ‘거짓말’ ‘대한민국에 존재하긴 하는가?’ 등 비판적인 메시지를 담은 메모가 붙어 있다. ⓒ 권우성

전문가 인터뷰를 할 때도 비슷한 경험을 했다. 인터뷰를 요청하며 나를 "<오마이뉴스>의 시민기자 최윤희"라고 소개했고 많은 이들이 "시민기자가 무엇이죠?"라고 되물으며 "<오마이뉴스> 기자라는 건가요?"라고 덧붙였다. 그럼 나는 "시민기자인데 <오마이뉴스>에 글을 투고합니다. <오마이뉴스>의 시민기자입니다"라고 설명했다. 그러면서 생각했다. '나는 <오마이뉴스>에 소속된 사람인가?' <오마이뉴스>의 이름을 빌려 쓰는 느낌이었다.

기자에게 본인이 어떤 공간에 소속돼 있는지는 중요한 정체성이다. 진보와 보수로 치열하게 나눠진 언론사들 사이 시민기자들이 <오마이뉴스>에 글을 보내기로 택한 것은 자신의 콘텐츠를 노출하기에 가장 쉬운 방법이라 여겼기 때문인지도 모른다. 하지만, <오마이뉴스>가 추구하고자 하는 방향에 대한 '공감'이 전제돼 있다고 생각한다. 어쩌면 시민기자는 누구보다 <오마이뉴스>를 애정하는 이들인지 모른다.

젊은 '시민기자' 모임

그러니 <오마이뉴스>도 시민기자들에게 조금 더 애정을 쏟는 것은 어떨까. 그 일환으로서 젊은 세대를 중심으로 시민기자 모임을 정기적으로 가져볼 것을 제안하고 싶다.

현실적으로 한 공간에 모두가 모일 수 없다면 온라인에서 모임을 시작하고, 이후 일정 조건을 설정해 가능한 인원을 대상으로 오프라인 만남을 이어가는 것이다. 이곳에서 '더 좋은 기사가 무엇인지'에 대해 함께 고민할 수 있다. 또 공동체 내에서 연대하고 소통한다면 '내가 느꼈던 위축감과 외로움을 느낄 일은 없지 않을까' '더 당당할 수 있지 않을까' 생각한다.

일석이조격으로 <오마이뉴스> 내 젊은이들을 중심으로 한 공동체의 실재는 <오마이뉴스>를 더 젊은 언론으로 발전시킬 수 있다. <오마이뉴스>는 인터넷 신문의 대표적 매체이지만, 아이러니하게도 온라인과 가장 친밀한 MZ 세대 중 <오마이뉴스>를 알지 못 하는 이들이 많다. <오마이뉴스>엔 좋은 글이 많다. 양질의 콘텐츠는 원하지만, 어려운 글은 싫어하는 요즘 사람들에게 <오마이뉴스>의 기사는 최적의 글로 보인다. 안타까운 점은 <오마이뉴스>에 대한 접근성이다.

▲ 소셜미디어를 이용한 취재도 진행했다. 시민기자들은 조금 '외롭고' 때론 '위축'된다. ⓒ 최윤희

그렇기에 젊은 '시민기자' 모임을 통해 시민기자들에게 배움의 장을 형성해주는 것을 넘어 그들을 적극 수용해 새로운 시도를 해보는 것이다. '릴스'와 같은 숏폼 콘텐츠에 도전함으로써 뉴스 플랫폼을 확장하거나 정치적 내용이 대부분이었던 '오마이TV'에 시민의 목소리를 담아낼 수 있는 다양한 코너를 신설해보는 건 어떨까. <오마이뉴스>가 시민저널리즘의 발전을 이끈 언론인 만큼 어디보다도 더욱 친밀한 언론으로 거듭날 수 있다.

대한민국 곳곳에 <오마이뉴스>의 시민기자들이 존재한다. 혼자가 아님을 인식하는 순간 그들의 존재감은 더 빛을 발하게 된다. 이때 <오마이뉴스>는 더 선명히 빛날 것이라 생각한다.